あいちトリエンナーレで「表現の不自由展、その後」の展示が中止になった事件について、いろいろ対立や分断もあるようなので、整理するために、いまぼくが理解している範囲で以下書いてみる。

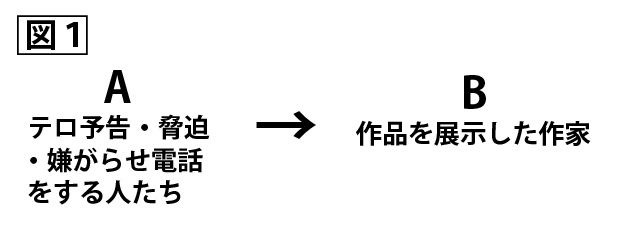

構図1:脅迫者―作家

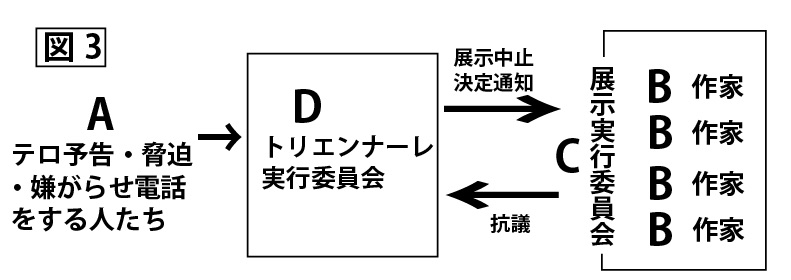

この事件のもとになっている構造は、図1である。

テロ予告や脅迫、嫌がらせ電話などをする人たち(A)が、作品展示をした作家(B)たちの表現の自由を妨害したのである。*1

構図2:脅迫者―展示実行委員会・作家

しかし、ぼくはよく知らなかったのだが、作家たちの展示を束ねている人たちの存在を報道で知った。企画展「表現の不自由展・その後」の実行委員会(C)である。

たぶん、作家たちを束ねて、展示企画を代表するような人たちなのであろう(図2)。

この人たちが、抗議声明を出した。

www.asahi.com

この人たちがどういう意向を持っていて、誰に抗議しているのか、が大事である。

「私たちは、あくまで本展を会期末まで継続することを強く希望します」と述べている通り、この人たち(BとC)は展示の続行を希望している。つまり暴力や脅迫に屈せず、表現を続けたいと考えているのである。表現の自由を行使したいというわけだ。

そして、この人たちは、誰に抗議しているか?

大村秀章知事と津田大介芸術監督が、「表現の不自由展・その後」を本日8月3日で展示中止と発表したことに対して、私たち「表現の不自由展・その後」実行委員会一同は強く反対し、抗議します。

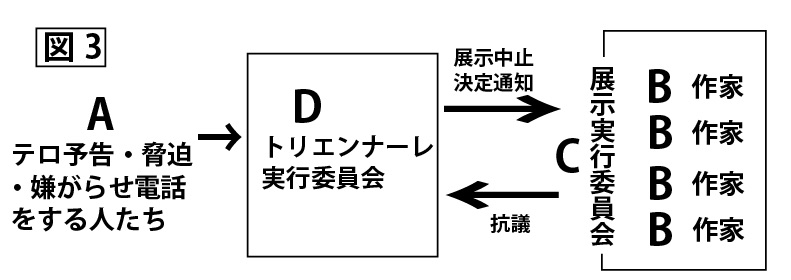

トリエンナーレ全体を仕切っているのは、トリエンナーレ実行委員会(下図3のD)である。その会長は大村・愛知県知事だ。これを仮に「トリエンナーレ実行委員会が中止を発表した」としておこう。

構図3:脅迫者―トリエンナーレ実行委員会―展示実行委員会・作家

こうして図3のような構図となる。

トリエンナーレ実行委員会は「テロ予告や脅迫、嫌がらせがあったから中止した」という旨の発表をしている。

一般的に「混乱が起きるから中止した」という言い訳で表現や集会を中止させてしまうことは、「敵対的聴衆の法理」というもので、結果的に反対者に加担してしまう=表現の自由を侵してしまうことになるとされる。

「敵対的聴衆の法理」とは、「主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法21条の趣旨に反する」というものである。これは平穏な集会を暴力で妨害しようとする者の存在を理由に、集会の会場を不許可とすれば、会場管理者が結果として妨害者に加担することになってしまうことを問題とするものである。(木下智史・只野雅人『新・コンメンタール憲法』日本評論社p.252)

これは公の施設での集会についての法理だから、単純に今回のものに適用できるかどうかはわからない。

ただ、そこから推測してみれば、表現の自由や集会の自由を保障すべき機関は開催させる努力を最後まで続けるべきであり、混乱を理由に直ちに中止をしてしまうことは結局憲法21条(表現の自由の保障など)の趣旨に反することになってしまう。つまり、表現の自由を侵す側に回ってしまう。

公的機関(ここではトリエンナーレ実行委員会)は中止しないように努力する義務があると考えられる。

判例では公の施設の提供を中止するのは、「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」(1996年上尾市福祉会館事件最高裁判決)とされる。

となれば、「今回のケースは、『警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情』だったのか?」という疑問が起きる。

匿名のファックスや電話でのテロ予告だけで「もう無理」ということになれば、例えばオリンピックでも同じようなことが起きるだろうかと不思議に思う。別に会場でテロを起こさなくても、「日本のどこかで企業をいつか爆破する」みたいな匿名ファクスが入ったら、日本の全企業活動は無期限で停止されるのだろうか。

要は、仮に中止するにしても「本当に努力を尽くした」という検証・説明が必要だということである。

展示実行委員会(C)からは代替の提案ができそうなものである。

例えば、シロート考えだが、中止期間を置くにしても、「表現の不自由展、その後」だけを別会場に移し、厳格なボディチェックのシステムを設けたうえで再開するようなやり方はできないのだろうか、みたいな。

しかし、そのような検討を行い、当事者たちと協議した形跡はない。

Cの展示実行委員会の声明も次のように述べている。

今回の中止決定は、私たちに向けて一方的に通告されたものです。疑義があれば誠実に協議して解決を図るという契約書の趣旨にも反する行為です。

いまのところ、「本当に努力を尽くした」という説得力にある証拠はトリエンナーレ実行委員会からは示されていないのである。だとすれば「トリエンナーレ実行委員会は責任を果たさず、安易に表現の自由の保障をなくした」と言わざるを得なくなる。

トリエンナーレ実行委員会とは誰か? 中止決定は誰がどのように下したのか?

ここで、別の問題がある。

図3のD、「トリエンナーレ実行委員会」とは誰なのか、という問題だ。

会長は大村・愛知県知事である。これがDに入ることは間違いない。

河村・名古屋市長もトリエンナーレ実行委員会の会長代行だから、彼が「トリエンナーレ実行委員会」に含まれていることも間違いあるまい。

2018年3月時点で「トリエンナーレ実行委員会運営会議」の「委員」には「名古屋市観光文化交流局長」が入っているし、開幕の段階で展示の中身を実行委員の一人である名古屋市側が全く知らないでOKしたとは考え難い。もし「中身を知らなくてもOKを出せる」体制なら、それ自体が問題であろう。

全体に責任を持つ立場の河村が何か被害者然として突如展示の一つを中止させるように言いだすのは異常としか言いようがない。

では芸術監督である津田大介はどうか。

ここは全くよくわからない。中止発表後、津田はインタビューに答えているが、中止に同意する立場を表明しているから、少なくとも実行委員会会長である知事の決定には逆らっていない。

しかし、津田=監督は実行委員会なのか? 知事と同等に中止を決定できる立場にあるのか? あるいは単に同意したという立場なのか?

津田はおそらく県知事と一体のDのポジション、つまり「トリエンナーレ実行委員会」の一人なのであろう。もしそうだとすれば、津田は、知事と一体の立場で作家たちに「中止」を通告したことになる。事実、B・Cの人々はそのように受け取っているわけである。

ただ、繰り返すけど、津田がDに対してどの位置にいるのかは、現時点ではぼくはよくわからない。

加えて、もう一つ、よくわからないのは、中止決定の判断は、誰との間でどのような協議を経て決定されたのか、ということだ。ぼくが報道を追いきれていないせいかもしれないが、「会長(大村知事)の決定」なのか、「実行委員会の実行委員全体での協議の結果の決定」なのか。そこに河村は入っていたのか、津田はどうなのか。反対意見はあったのか、どれくらいの(安全上の)検証がされたのか、などである。

河村市長と大村知事

河村市長と大村知事の「バトル」も問題になっている。

abematimes.com

慰安婦像という表現の中身がけしからんという理由で中止させれば、これは憲法が禁じる検閲ではないかと大村知事が批判したわけである。

大村知事も河村市長もともにD(トリエンナーレ実行委員会)の責任者であろう。

DはB・C(表現をした作家)に対して展示の中止を通知した。

しかし、その中止通知は、河村の理由(慰安婦像は日本への冒涜だからやめろ的な)によるものではなく、大村が述べたように安全上の理由によるものだ。河村的理由は採用されず、大村的理由で中止は決定された。

ぼくからみて河村的理由は最悪の中止理由であるが、これが採用されなかったことは、一つの良識の勝利ではあろう。

しかし、かと言って、大村的理由での中止が「やむをえない」ものだったとは簡単には言い切れない。「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られ」たものだったかどうかを示してほしいし、それを表現の当事者とよく協議したかどうかを示してほしいのである。

大村知事が河村的なレベル(表現の自由への公然たる、露骨な侵害)としっかり闘争したことについては高く評価したい。かつて大村の、上半身裸で大声をあげている選挙用ポスターを見てきた元愛知県民としては、彼がここまで良識を発揮したことは想像以上であり、同時に今の悪い空気の中で、この点では本当に勇気のある行為だったと感じる。

しかし、だからと言って大村知事がB・Cの人々の表現を奪ってしまった問題(中止決定を通知した問題)については決してあいまいにできない。安全上の検証と、当事者との合意・協議がしっかりなされたのかが、冷静に検証がされなくてはなるまい。もしそれが不十分なものであれば、やはり展示を復活させることが大村の義務だ。

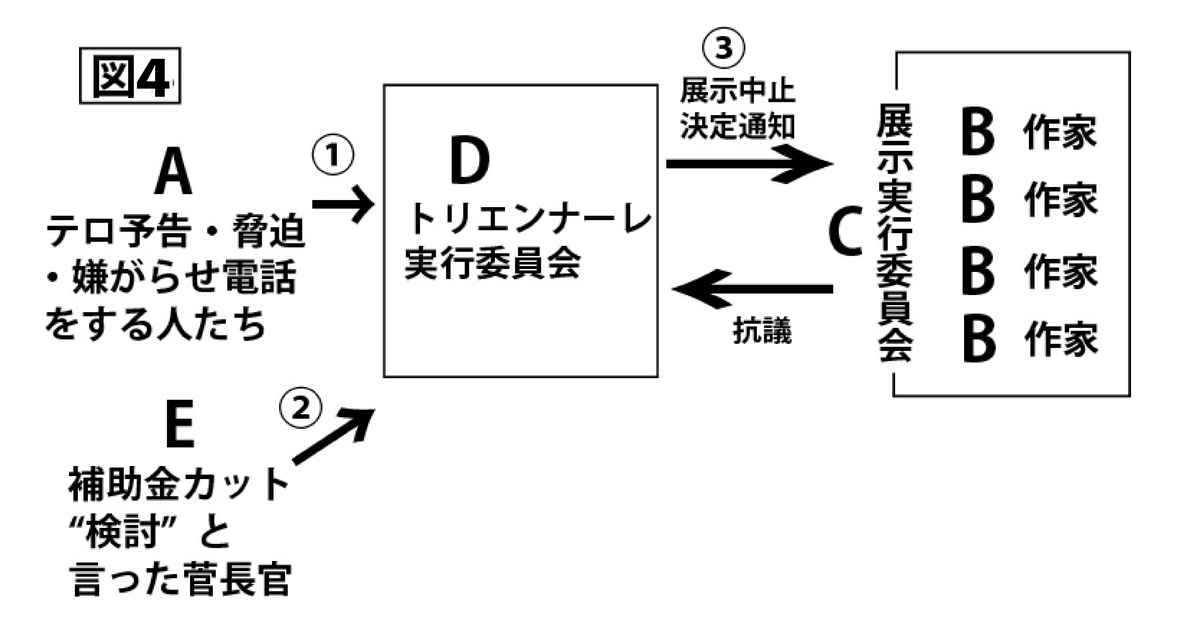

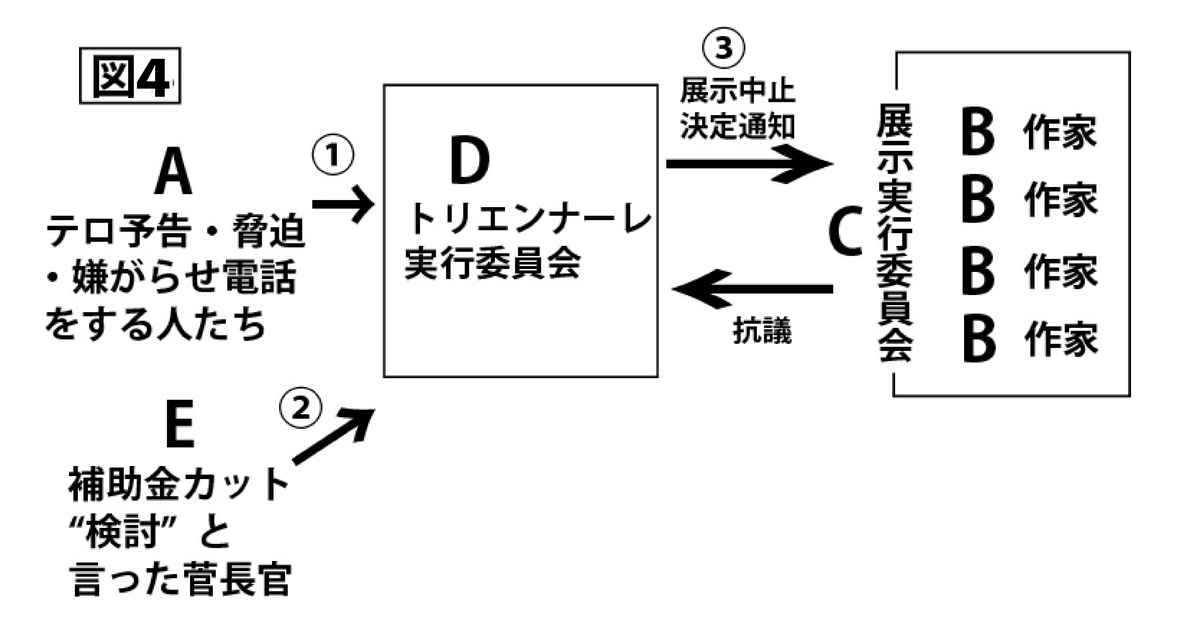

菅官房長官の問題はどこに位置するのか

そして、菅官房長官の問題である。

企画展には従軍慰安婦を象徴する「平和の少女像」が展示されていた。菅氏は2日の会見で、芸術祭は文化庁の助成事業であると説明。補助金交付の可否決定に関し、「事実関係を確認、精査した上で適切に対応していきたい」と語っている。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019080500481&g=pol

ここでの問題は、(1)菅が語ったことが中止に影響を与えたかどうかという問題と、(2)菅がこのように発言したこと自体が表現の自由を脅かしたのではないかという問題に分かれる。

(1)は津田自身が否定している。

――河村たかし名古屋市長や菅義偉官房長官の発言は影響したのか。

「一切関係ない。そういう状況がある中でこそ生きてくる企画だと思っていた。

https://www.asahi.com/articles/ASM8362Q8M83OIPE024.html%3Firef%3Dcomtop_8_02

これはこれで議会・国会で検証されるべきだとは思うが、ぼくは(2)のほうが問題だと思っている。

というのは、菅の発言は、「表現の内容次第で補助金を引き揚げる」という趣旨になっているからである。もっと言えば「補助金支給要件に合致しているかどうかではなく、表現の内容次第で補助金をやめる可能性がある」という趣旨の発言だからである。

これはネット上でよくみる、「コイツらの表現はどこか好きなところで自費でやればいい。補助金をもらっているのだから、政府や自治体の意向に従うのは当然」という論理と同じだ。河村市長の発言もこの一味である。

すでに、大村知事がこの論理を簡潔に批判している。

最近の論調として、税金でやるならこういうことをやっちゃいけないんだ、自ずと範囲が限られるんだと、報道等でもそうことを言っておられるコメンテーターの方がいるが、ちょっと待てよと、違和感を覚える。全く真逆ではないか。公権力を持ったところであるからこそ、表現の自由は保障されなければならないと思う。というか、そうじゃないですか?税金でやるからこそ、憲法21条はきっちり守られなければならない。河村さんは胸を張ってカメラの前で発言しているが、いち私人が言うのとは違う。まさに公権力を行使される方が、"この内容は良い、悪い"と言うのは、憲法21条のいう検閲と取られてもしかたがない。そのことは自覚されたほうが良かったのではないか。裁判されたら直ちに負けると思う

https://abematimes.com/posts/7013626

完全に正しい。

補助金を出したイベントでこそまさに「表現の自由」が問われる

2001年に文化芸術振興基本法ができた際に、前文に「我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重する」という一文が入った。

審議では、共産党の議員(石井郁子)がさらに詳しく、補助金などの振興策を行う際に表現によって差別が起きないように、「行政の不介入」という原則を書き込んでほしいという質問を行い、提案者(中野寛成)が“おっしゃる通りでその趣旨は入れてあります”という趣旨の答弁をしている(2001年11月21日衆院文教科学委員会)。

石井 私は、当法案でも、行政の不介入の原則をやはり条文として立てる、明瞭にすべきだというふうに考えてきたところでございます。重ねてで恐縮ですけれども、伺います。

〔…中略…〕

中野 我々としては、芸術振興についての、文化振興についての積極的な姿勢をこの法律にいかに強く表現するかという気持ちでつくったことを申し上げましたが、そういう意味でも、前文、それから第一条の「目的」、第二条の「基本理念」等に、この芸術活動を行う者、文化活動を行う者の自主性を尊重する、また創造性を尊重するということを書くことによって、行政の不介入をむしろ明記した、その意味も含まれている、こういうふうに私どもは考えております。

この趣旨をより具体化するために衆参の委員会で附帯決議がつけられている。

文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することないようにすること。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/futaiketsugi_sangiin.html

そして、2017年に同法が改正されて文化芸術基本法になった際に、先ほどあげた前文の箇所は

我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重する

と改められた。

そして、同法は、2条でこの自主性の尊重を基本理念としてうたいなおし、それにのっとることを国と地方自治体に「責務」として定めている。

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

これらは「文化芸術の振興を図るためには」という前提がつけられている。つまり、ネット上でよく言われているように、「補助金を出しているんだから表現の自由などない」というのは明らかな間違いで、補助金などの振興策をやる際にも、やはり表現の自由を尊重して、その中身に行政が立ち入って補助金を左右するようなことをやってはいけない、自主性を尊重しないといけないよ、と述べているのである。

菅が内容に関わって補助金を出す・出さないを問題にしたことは、明らかにこの文化芸術基本法の基本理念に反し、表現の自由を侵すものとなる。ついでに言えば、河村市長の発言はこの文化芸術基本法に反しているという角度から、表現の自由を踏みにじっていると考えることができる。*2

ゆえに、ここでは構図はさらに次のようになる。

①はすべての人が共通して反対すべき、「表現の自由」への卑劣な挑戦である。国・県・市・社会全体がテロ・脅迫などの犯罪許さない共通した世論を盛り上げるべきである。警察は犯人を一刻も早く捕まえるようにしてほしいし、市民社会の一員として協力したい。

②は国会議員が国会で追及してほしい。菅の言動は文化芸術基本法の精神に反し、表現の自由を奪うものではないかということである。河村発言の追及はぜひ名古屋市議会でやってもらいたい。こうした追及はただの「あらさがし」ではなく、「表現の自由を守って補助金を支給する」という原則の確立、行政の真の中立性の確立のための、議員の大事な仕事である。

③は今回の焦点であると考える。

今現在、表現を奪われている人がいるのだから、それを再開させる努力をするのがトリエンナーレ実行委員会の役割である。

もとの企画展示実行委員会(図2・3・4のC)の抗議には、表現者が表現を奪われていることの告発と、表現を欲しているという切実さがある。だからこそ③についてその人びとは批判するのであろう。

あいちトリエンナーレ参加アーティストたちによるステートメントが

私たちの作品を見守る関係者、そして観客の心身の安全が確保されることは絶対の条件になります。その上で『表現の不自由展・その後』の展示は継続されるべきであったと考えます

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/20295

としているのも、まさにその精神であろう。

この場合、何よりも表現者の表現そのものが守られることが焦点でなくてはならないとぼくは思う。

その点で、

- 展示の「中止」ではなく、 「一時中止」にして、テロや嫌がらせ対策案ができ、当事者と合意が得られるまで「凍結」とするよう実行委員会に働きかける・実行委員会に提起する。

- すべての手立てを尽くして、それでも無理であり、「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情」があったとするなら、トリエンナーレ実行委員会はそれをていねいに示して説明する。

という2点が今からでも努力できるはずのことではないのか。特に津田は。*3

その2点がないうちは、トリエンナーレ実行委員会の「中止決定通知」は表現の自由を奪った不当なものだと言われても仕方がない。ぼく自身は今の時点(8月6日)でその2点についてのトリエンナーレ実行委員会の努力を認識できないでいる。

自分がダメだと考えた表現に対して抗議することについて

ついでに、この際、「自分がダメだと考えた表現に対する抗議」について述べておこう。

ぼくの基本スタンスは、すでに書いている。

kamiyakenkyujo.hatenablog.com

ぼく自身はできるだけ、「抗議してやめさせる」のではなく、ダメな言論・表現に対しても、自由な言論と表現によってそれを批判していくという立場に立っているので、たとえそれが民族偏見的なものであっても障害者蔑視であってもギリギリまでは表現を止めさせる・規制させるという行動はとらないつもりでいる。*4

しかし、「抗議する」「抗議して相手にやめてもらう」という考えは、一概に否定しない、意義のある場合もある、ということを上記の記事で概ね書いている。そして、必要ならその行動にぼく自身も加わったり協力したりすることもある。

新日本婦人の会(他に文学者の団体など)が『はじめてのはたらくくるま』という子ども向け図鑑に抗議し、出版社がその増刷をやめた事件があった。

www.jcp.or.jp

この事件は、対話的なやりとりの見本のようなもので、市民運動側が問題を提起し、出版社が冷静にそれを受け止め、増刷ではなく、改善させていく形で問題を引き取った。

特に、分断や亀裂が入りがちな昨今、自らと違う立場のものにかくも知的に接せられるという出版社側の自省的な態度に深く感銘した。

今回の事例でも、「慰安婦像は展示すべきではない」「昭和天皇の写真を焼くような作品は不快だ」「もっと幅広い立場の『不自由』を示す展示をすべきではないか」などの意見を出す自由はもちろん、表現者(作家)に対して抗議・要請することもありうる。あくまで、平穏に、そして作家がそれに応じる範囲に限定されるが。

そのことによって対話的状況が示されたなら、むしろ大いに希望が持てる話ですらあるのだ。

今からでも遅くはないので、「表現の不自由展示・その後」を安全な形で復活し、作家が対話的に応じられる環境を取り戻す努力をすべきではなかろうか。

![[新版]独ソ戦史 ヒトラーvs.スターリン、死闘1416日の全貌 (朝日文庫) [新版]独ソ戦史 ヒトラーvs.スターリン、死闘1416日の全貌 (朝日文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61VljFJ9bML._SL160_.jpg)