テレビで映画「ラーゲリより愛を込めて」をやっていたので、ごく一部分だけ観た。

「一部分」っていってもホントに一部分だけで、収容所で野球をやるシーンだけである。

実は、原作のマンガ化作品である辺見じゅん・河井克夫『ラーゲリ〈収容所から来た遺書〉』はだいぶ前に読んでいた。

映画そのものを全く知らない。原作も読んでいない。

マンガは実家に置いてあって、実家に帰るたびに読んでいるのだが、マンガしか読んでいないとなぜ「ラーゲリより愛を込めて」というタイトルのなのだろうと真剣に悩んでしまうことがある。

というのは、マンガ版では、これを描いたマンガ家・河井克夫の筆致が、いい意味で(ぼく好みにであるが)淡々としていて、なんか「収容所で苦楽を共にした仲間たちが苦労して持ち帰った、愛する家族への遺書」という印象が全くない。

主人公・山本の家族への「愛情」が強調される箇所はマンガにはあまりなく、家族とのエピソードも湿り気が何もなく、残った遺書も文章それ自体が心をうつというほどの中身でもない。また、山本と生き別れになった妻や家族が、山本がまだシベリアで抑留されて生きていると聞いた時の反応も何かこう「劇的」とかそんな感情の起伏がほとんどないのである。

かわりに、ぼくが抱いた山本の印象は、「よきインテリゲンチャとしての人間らしさ」だ。収容所生活において、インテリゲンチャとしての知性が「生きる希望を失わない」ことに正しく動員されており、自分も仲間をもそれで励まそうとする、あまりに人間らしいまっとうな感性なのである。知性が力ではなく、善を導いている。

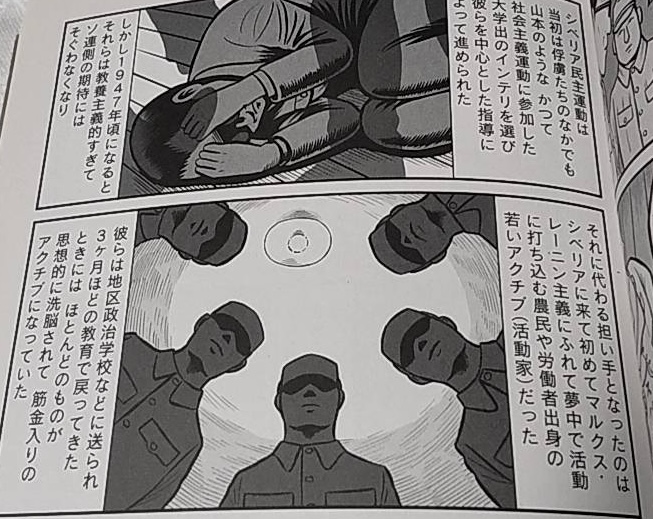

しかし、高学歴を生かした、満鉄での調査員としての経歴が仇となって、スパイや諜報活動をしていた疑いをソ連側から絶えずかけられ、また、アクチブ(収容所でにわか「共産主義者」となった日本人抑留者)たちの攻撃標的とされ、吊し上げられ、過酷な拷問を受け、帰国を果てしなく延期させられる。

山本自身は社会主義者として戦前の天皇制権力に弾圧された経歴を持ち、今もなおコミュニズムへの親近感を示す左翼であるのに、スターリン体制の手先やさらに「にわかコミュニスト」たちに「帝国主義者」などととして激しい暴力を受けるのだ。

正直、人ごととは思えなかった。

「愛を込めて」という家族との関係に光を当てた部分ではなく、山本のポジションや、受けた仕打ちがまるで我がことのように思われてならなかったのである。これを買って読んだ当初(2022年)はそんなことを何一つ思わなかったのだが、わずか3年のうちに、山本の境遇に、自分がどうにも重なってしまうようになってしまった。

このマンガが、「愛を込めて」という家族との関係に焦点を当てていないことによって、ぼくにはむしろこのマンガが自分の物語と思えるようになったのだ。

山本が、句会を組織してみんなを励ましたり、ソ連側の非人間的な仕打ちに抗議したり、絶望している他の日本人を根気よく支えたりする、そのありようこそが心を打つのである。

また、帰国を餌にして、仲間を売らせようとするスターリン主義官僚に徹底して抵抗する仲間・坂本の姿も描かれる。

「自己批判」を餌にして、謝れば追放をやめてやる、と言われたぼくの話となんとにているのだろうとも思った。

その仲間は、“こんなやり方をするのはベリアと同じだ”という告発をモスクワに送るぞと逆に言い返す。スターリンが死に、ベリヤが粛清されたので、こういう告発こそ官僚たちは恐れたのである。

収容所では、劣悪な境遇に反対して抑留者たちがストライキをして立ち上がる。このストライキは鎮圧されてしまうのだが、鎮圧にきたソ連当局者は、抑留者側の要求も聞き入れて改善を始めるのだ。

抑留者たちがあのような過酷な収容所の中でも抵抗に立ち上がったということや、ソ連当局者が狭い範囲ではあっても抵抗する人たちの声を聞いて一定の改善を行ったという事実に注目する。

あんな非人間的な場所でも、そんなたたかいがあって、当局者は改善をしたんだ…と。

今、日本の左翼政党の中で起きている戦慄すべき抑圧やハラスメントいう暴力に対し抵抗の動きが広がっているが、党幹部は聞く耳さえ持とうとしない。そういう意味ではシベリア抑留をしたソ連の当局者よりも民主的な感覚が麻痺しているのかと言われても仕方がないのではなかろうかという思いに囚われた。

自分が追放されるまでは党幹部がそんなことをするなんて、そんなことはあるまいと信じてきたが、追放されてみて初めてそのような思いに至っている。