※若干ネタバレがあります。

奴隷のように働かされるサラリーマンをやめて、私立の女子高校の教師として再就職した25歳の小津晃太朗が主人公。小津には、高校に勤めたのにあわせて外国に1年間行ってしまったカオリという、美人(らしい)婚約者がいる。

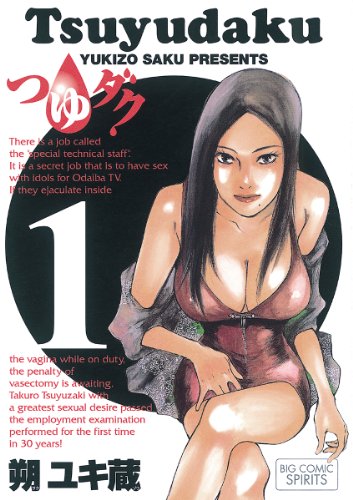

前作『つゆダク』で女性タレントの「セックス係」の話を描いた朔ユキ蔵なら、当然女子高生とヤりまくる話かと思いきや、冒頭、入学式の舞台で小津は「私は元来年下の女性に全く興味がないのです。ご心配には及びません」と全生徒・教師・父兄の前で宣言をするのだ。

話の焦点は、小津の指導教官である、クラス担任の原多香子との関係にうつる。

原は、「今年32歳 独身のフリーで 七つ年上」である。上原多香子に心持ち似せた美人で、職場でのクールさや品格から、生徒に「タカコサマ」などと呼ばれている。しかし、その職場での顔と別に、独りになったときや同僚同世代の女性教師たちといっしょになったときは、自分が「独り身」であることへの激しい焦燥感をあらわにする。

ちなみに小津は明らかに映画監督の小津安二郎の名をもじっているが、まったく似ていない。あえていえば坂口憲二をベースに、そこから骨張った感じを抜いて筒井道隆を少量加えたような印象だ(つまりけっこうハンサムである)。

小津は年下には興味がないが、同世代や年上には関心がある。

2巻までの段階で、原のほうは表面には出さないが関心のある視線を小津に送り、小津は美人にたいする「生理的反応」としての気にかかり方をしている、という程度なのだが、まさにジワジワと両者は距離をつめつつある。しかも、1グラムたりとも甘いものを交わさず、不倫だの婚約者からの監視だのといった小汚い現実にまみれながら。

うん、そうなのだ。

この話のディティールは、リアリズムに満ちている。

男性漫画の妄想は欲望に奉仕するためにできているから、欲望の対象たる女性キャラクターをわざわざリアルに描く必要はどこにもないといえる。

それなのに、本作では、独り身に焦燥を感じる「三十女」の原の焦燥を、これでもかというほど立ち入って描くのだ。

退勤の電車に乗っていてカップルが眼に入る。いやカップルどころか若夫婦や老夫婦まで原の眼に入ってくる。原にはそれが「誰かに選ばれた結果」として映る。

原の独白。「私は……」。

そして大ゴマ。

「誰にも選ばれなかったからひとりなんだ」

あるいは、夜中にベッドで独り、原先生には婚約者がいる、と自分で口に出していってみてものすごいショックをうけ、そのついでに孤独に思うのだ。

「明日の自分は想像できる……

一週間後の自分も想像できる……

一か月後の自分も想像できる……

半年後、1年後、3年後、5年後の自分も……

なんとか想像できる…

でも、

10年後の自分は――…

怖くて想像できない」

そんなことを感じなくてもいいじゃないか、とか、いったいなぜこんな原の気持ちをここまで立ち入って描くのか、原にうらみでもあるのか、などと思うほどに、作者・朔は執拗に原の焦りを原稿に塗り込める。

焦燥感だけではない。

三十代の独身女性たちが集まる現場のリアルさ、独りビールと餃子に幸福を感じるリアルさなど、男性誌漫画でなぜこうした描写が必要なのかと思うほどに、朔はえんえんと三十女・原のリアリズムを貫徹する。

「スナックwell歌夢」というサイトが、本作が描く「女性のリアル」についてなかなか的確なレビューを載せているので、紹介させてもらう。

一番「うわぁぁ」だったのは、タカコサマが同僚の女教師4人で仕事の後にカラオケに行く場面。その時の情景はデジャヴかと思いました。

「男の勲章」を女の勲章に替え歌!

次々に頼まれるビールピッチャー!

「エンレンだったら取っちゃえばいいじゃん」「でもそういう女って大抵捨てられるんだけどねーキャハハ」という会話内容!なんかねえ、こんなカラオケよくやってる気がするんすよ。

カラオケじゃなくても飲み屋でこんな話ばかりしてるような気がするんすよ。「女4人」で「ビール、ピッチャーで」ってのが諸悪の根源だよな。私の場合はビールはあまり飲めなくなってしまったが、それでも別の酒バンバンだから。周りはビール党ばかりだし。

女4人で大酒って「あけすけ」なんだよな、いろんな意味で。

「あけすけ」ってのはとても下劣なものだからなー。ホンネとかあけすけとかおっぴろげの同義語は「下劣」。「お」すらもつかないほどの。なんつっても男性視線を気にするこころ皆無ですから。前に女4人でカシスオレンジをぐるぐるかき混ぜながらキャピキャピ話しているグループを見たことがあるけれど、ああいうのはいつ何時でも男性からの視線を意識しているから違うのだろう。そんなのかけらもおもしろくないんだが。

つれあいも「スピリッツ」を読んでいるので本作を知っているのだが、やはりそれなりにリアルに感じるという。

ただ年上の女性教師との接近を描いて男性読者の妄想に奉仕したいだけなら、女性の側のこのようなあけすけな描写はまったく不要な気がしてくる。

たとえば星里もちるの漫画をみてみるがいい。

星里の近作『怪獣の家』でも、描かれる女性像のご都合主義と、かけらも感じられないリアルさはどうだ(悪いという意味ではない)。女性はいつも男性を都合良く慮り、彼女たちの苛立ちさえも、男性がその寂しさを受け止められるように小ぎれいにパッケージされている。

いや、『ハクバノ王子サマ』のリアリズムは女性側だけではない。

たとえば、原と過去に不倫をした、年上の男性教師・黒沢のソツのなさ、そのうらはらの「ダークサイド」ぶりのリアルさもまた染みる。

黒沢は、一見マジメそうな、しかし人当たりがよくて教師仲間からも生徒からも人気がある(この人気のありようが、いかにも裏でなんかやってそうな表面的人気とりじゃなくて、たぶんリアルに横にいたら本当にソツがない、適度な距離感をもった人間だと思わせるところがまたすごい)。同時にいまの学校の生徒と結婚してしまう「意外に情熱的」な人で、机の上にはいつも更新されていく妻子の写真が飾られている。

そしてこういうやつが浮気(不倫・姦通)をしているという、胸くそが悪くなるようなリアル。

正直な話、「遠距離」「三十女」つう、ぼく自身の境遇にあまりに近いこの話を、食い入るように読んでいる。いや別に浮気するとかそういうんじゃなくて、あの。

つゆダク 10 (10) 朔の前作『つゆダク』は完全な妄想漫画だった。

テレビ局に就職した主人公。「特別技術職」を拝命し、大っぴらにやれない女性タレントたちの性欲を処理する係という荒唐無稽な設定。設定だけでなく、描かれているエピソードも、徹底して荒唐無稽で、何一つとしてリアルさがなかった。

いろんな女性タレントとセックスするわけだが、序盤の“名”シーンは、人気ナンバーワンの藤沢涼子とのセックスに挑戦する話だろう。あまりのかわいさ、美しさに、これまでの男どもは、藤沢が服を一枚脱いだだけで射精して果ててしまう。主人公は全裸になるまでもちこたえるが、指一本ふれられただけでついにイッてしまう。

筒井康隆の「インタヴューイ」という短編を思い出す(『エロチック街道』所収)。

「それからまあ、世界一の美女は誰だと思いますか、とか」

「それならわかっている。山田照子だ」

「誰ですって」

「山田照子。わたしが住んでいる町内の子だ」

「ほう」

「馬鹿にしとるな。まあ聞きなさい。この子が生まれた時、あまり綺麗なので産婦人科の医者がこの子を見ながらオナニーをした。この子の父親ははじめわが子を見てのべつオナニーした為、この子が二歳の時に死んでしまった。この子が学校へ通いはじめてからはもう町中大騒ぎ」

と、それこそホラ話のような状況描写がその後ずっと続き、最後に、

「初夜の晩、新郎は彼女の裸体を見ただけで連続十八回半射精をして死んでしまった。したがって山田照子はいまだに独身でしかも処女だ。むろんのこと死刑になる気で彼女を強姦しようと挑みかかった男は数知れず。しかしたいてい未遂に終わった。彼女のスカートをまくりあげた時はすでに腎虚になっているからだ」

このくだりがあまりに抱腹絶倒だったので、中学時代、しばらくのあいだ、「山田照子」と「腎虚」がぼくら筒井ファンの間で大流行した。

朔の藤沢涼子エピソードはこの「山田照子」にそっくりだが、小説ではイメージがないぶんだけホラ話として完成度が高い。朔のほうは、たしかに藤沢はかなりかわいく造形されているのだが、「山田照子」の自由さには適わない。

そんなふうに、荒唐無稽さが徹底されているようで実は中途半端で、妄想を駆使して欲望に奉仕するという手法は、やや不完全燃焼という印象をうけた。もちろん、『つゆダク』で朔の名は知られるようになったわけだから、商業的には大きな成功だったのだろうが。

つまり、「妄想」によって欲望にアプローチしたのが『つゆダク』であった。

『つゆダク』にとって、重要な設定は「寸止め」だった。

射精してはいけない、射精したらパイプカット、というルールを設けていたのである。

ありとあらゆる美女にとりまかれながら「寸止め」――朔はこれを男性欲望の重要なドライヴだとにらんでいるのだろう。

本作『ハクバノ王子サマ』でも、実はこの設定が生きている。

年上の女性との関係を描くだけなら、別に舞台は学校、とくに女子高である必然性はない。どっかの民間の職場でもいいはずだ。

しかし、小津のまわりの男友だちが、必ず「もう女子高生とヤッたのか」と聞くように、それは男性読者の妄想にまず奉仕する設定であることに気づく。地獄のようなサービス残業の職場を脱出して、女子高生に囲まれる園に……もうそれだけで男性読者の欲望は異様に昂らされる。

しかし、小津は「年下には興味なし」。これが実に巧妙な「寸止め」だといえる。

1巻第一話に出てくる小津の同級生が「もったいね~~~」と叫ぶのは、男性読者の心の叫びか。

そして朔は、小津が「浮気」をできぬように、強力な監視役を配置する。

実は小津の妹が小津のクラスにいるのである。父母が離婚したため苗字も別で、学校側もそれを知らない、という設定だ。カオリと小津の婚約に好感をもっている妹のことみは、小津がタカコサマに接近することを警戒している。このことみもまたかわいいのだが、そのことコミで、「寸止め」なわけである。

ここに、先ほどの「三十女のリアル描写」が効いてくる。

いや、三十代の女性がみんなこういう焦燥やあけすけさを抱えているというわけではなく、ある種の三十代女性は間違いなくそのようである、という意味なのだが。

つまり、現実の多様で豊富なリアルさのなかから、「都合の良い」リアルさをセレクトする。

もちろんそれは男性の欲望に「都合の良い」リアルさである。

2巻の終わりで小津の同級生が、ミもフタもなく(名古屋弁で)言ったことがそのセレクトされた都合のよいリアルさを端的に表現している。

「ええか!?

お前っつー 溜まりまくって発射したい男がおってだ…

ほいで、その三十路先生という渇いた女が目の前におる。

そらもう大雨降らすしかにゃーわ!!

渇いとるから よーけ吸い込むぞ…

スコールみてゃーな激しいのを一発楽しめば、お互い幸せだがね…」

あら不思議。

リアルさが、欲望と妄想に奉仕するものに早変わりだ。

『つゆダク』で充分に果たせなかった「寸止め」の快楽は、このリアリズムを得て、全面的に開花したといっていいだろう。

ちなみに、『つゆダク』のころの画風のほうが、人物の動かし方に柔軟性があってこなれている印象をうける。対して『ハクバノ王子サマ』のころになると、動きが不器用になっていて静止画のような印象が強くなる。極端にいうと、さそうあきらみたいになっている。

しかしこれは単純に後退ではない。

意識的か無意識的かわからないが静止画のようなギクシャクした調子や、人物の顔をいつも「真正面」から描く手法が多用されていて、それが画面に独特の「きまじめさ」を生んでいる。そしてその「きまじめ」な人々が喜劇を演じるというユーモラスさにつながっている。

タカコサマが小津に婚約者がいるとわかって、便所のなかで「あーあ あーあ あーあ あーあ あーあ」と独り泣いてスネる様とか、動転して小津に電話をしてしまって(即切り)「無し!! 今の無し! 無し無し!!」と独りで身悶えするシーンは、いずれもタカコサマが「きまじめ」な顔つきのままなされていて、そこはかとなく可笑しい。

「妄想」によって欲望にアプローチしたのが『つゆダク』であったとすれば、「リアル」によって欲望に奉仕する離れ業をやってのけたのが、『ハクバノ王子サマ』だ。

リアルで、欲望的で、しかも可笑しみがある。非常にすぐれた漫画だ。