いやあ、どうなっちゃうんだろうねと思いながら読み始めた13巻だった。

そんでフジキリオにアジられて、まんまと買っちゃっただろ、『美術の物語』…。9350円もしたわ。

『ブルーピリオド』は現在美大生の生活を描いているが、藝大の生活やシステムに馴染めないでいた主人公・矢口八虎は知り合いに誘われて、反権威主義的な芸術運動団体・ノーマークスに出入りするようになる。そのリーダーであるフジにすっかり魅入られて1か月も大学生活をほっぽり出してノーマークスのスペースに入り浸ってしまうのである。

kamiyakenkyujo.hatenablog.com

この「たまり場の魅力」は左翼運動でぼくがあこがれて、しかも体験し、今もその魅力に取り憑かれているプロセスそのものじゃん、と思いながら、前のエントリを書いた。

「宗教*1だ」「カルトだ」「マルチでは?」と外からボロクソに言われるのも、左翼組織とよく似ている。

権威以前に

家族の悪いところを煮詰めたような集団ですよ

あそこはマジで

やめとけマジで!

矢口は自分が操作されたり、強く影響されたりすることも感じる。しかし、こうも感じる。

でもノーマークスが“正しくない場所”なんだとしたら

そこで得たことって全部“正しくないもの”なのか?

そんなわけねーよな

だってノーマークスに行ってなかったら

俺 多分今も美術に向き合う気になれてない

矢口はノーマークスを評価するのではなく、ノーマークスを通じて自分という主体が感覚したこと・認識したこと・判断したことに向き合い、それを信じることにしたのである。それは全肯定されるものでもなかろうが、かといって他人から全否定されるものでもない。

ノーマークスがどんな場であろうとも、それを通じて自分が「これだ!」ってつかんだものは間違いないと、少なくとも自分は信じていい。

なるほどこういうふうにオチをつけるのか、と思った。

これは本来自分に影響を及ぼすものと自分との「正しい」結論だ。もっと言えば「自分に影響を及ぼすもの」っていうのものの中の一つが、「組織」であることは疑いない。ノーマークスも「組織」ではある。

本作の場合、その組織は自分の方から解体して遠ざかっていってしまった。矢口は魅入られ続けずに済んだのである。

しかし世の中の多くはそうはいかない。「自分に影響を及ぼすもの」、とりわけ組織や団体との距離をはかりかね、その関係に苦しむのが普通なのだけど。

共棲的結合の受動的な形は、服従の関係である。臨床用語を使えばマゾヒズムである。マゾヒスティックな人は、耐えがたい孤立感・孤独感から逃れるために、自分に指図し、命令し、保護してくれる人物の一部になりきろうとする。その人物はいわば自分の命であり、酸素である。自分の服従する者が人間であれ神であれ、その者の力はふくれあがる──その支配者はすべてであり、いっぽう自分は、支配者の一部だという点を除けば、無である。ただ、私は支配者の一部であるから、偉大さ、力、確実性の一部でもある。マゾヒスティックな人は、自分で決定をくだす必要がないし、危険をおかす必要もない。けっして一人ぼっちにはならない。ただし、自立しているわけでもない。

…その反対、つまり共棲的融合の能動的な形は支配である。マゾヒズムに対応する心理学用語を使えば、サディズムである。

…共棲的結合とはおよそ対照的に、成熟した愛は、自分の全体性と個性を保ったままでの結合である。愛は、人間のなかにある能動的な力である。(エーリッヒ・フロム『愛するということ』紀伊国屋書店、KindleNo.336-350、強調は引用者)

だけどまあ服従や支配、自立の難しさに本作がフォーカスしてるわけではないので、そういう現実の夾雑物を描かないことにぼくが不満を持っているわけではない。物語としてはこれしかあるまいという着地の仕方をしていて、ぼくは大いに納得がいった。だから何度も読み返している。

上記のようなことが、本作では単に理屈として述べられているだけではない。

矢口の中に、ノーマークスで学んだことがどのように織り込まれて課題に反映され、課題をどう自分のものにしたかを、本作では展開として具体的に形にしている。それがすごいと思った。

「罪悪感」ということで出された課題。

評価が厳しいことで知られる教授の犬飼が、次々と学生たちの課題を、丁寧かつ的確に、しかし容赦ない言葉で講評していく。

最初は「罪悪感」から「賽の河原」をテーマにした学生(藍沢彩乃)のところ。「覚えのない罪と何度も他人に壊される無駄な努力が繰り返される三途の河原です」と説明がされる。「この学年で一番展示がうまい」「こなれている」「テーマの選び方もいいな」など他の教員からの高い評価の言葉が並べられる中で、犬飼の酷評。

画面から凍りついた瞬間が伝わる。

山口つばさ『ブルーピリオド』13、小学館、KindleNo.67/204

こんなこと言われたら、トラウマだわ。

他の学生に対する辛辣な評価も並ぶが、作品そのものはあまり示されない。

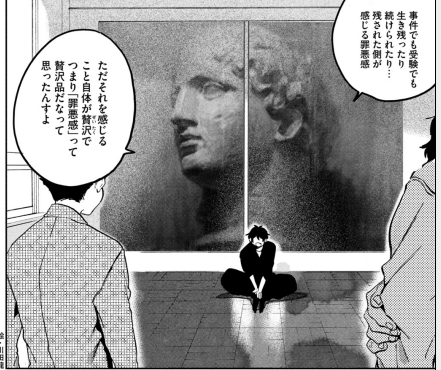

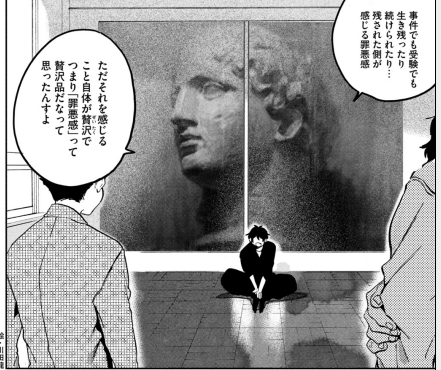

大きく作品が描かれるのは、村井八雲である。村井は自分の作品を解説する。

事件でも受験でも生き残ったり続けられたり…残された側が感じる罪悪感

ただそれを感じること自体が贅沢でつまり「罪悪感」って贅沢品だなって思ったんすよ

山口前掲Kindle71/204

他の教員からは「相変わらず村井くん うめーなあ絵が」などの高い評価が並びそうな中で、またしても犬飼が切り込む。

そのテーマを扱うのが本当にその絵でいいんでしょうか?

この2つを見てぼくが思ったのは、確かに犬飼の評の通りなのである。

藍沢の「賽の河原」というテーマは、少し考えて、ちょっと意表に出て…という印象が強い。要するに掘り下げが十分ではなく、通俗感(わかりやすさ・面白み)がすごいのである。

村井の方は、はじめに「自分の展示したい大きな絵ありき」なのではないか。つまり、自分の描きたいものが先にあって、課題・テーマを強引にそこへ寄せていったのではないかということである。だから犬飼が「本当にその絵でいいんでしょうか?」と問うのだ。

犬飼は他の学生にも「テーマを深掘りするのが苦手なくせに頑固ですね 相変わらず」という言葉を投げているように、現代アートにとってテーマを「深掘り」するっていうことがとても大事なんだろうね。

普通はこんくらいで許してもらえるもんだと思うけど…。

たらちねジョン『海が走るエンドロール』3、秋田書店、Kindle49/167

いや、ぼく自身も全然詳しくないので、それはよくわかんない。だけど、前にあいちトリエンナーレに行って初めて現代アートを自覚的に鑑賞した際に、秋元雄史の本を読んで、現代アートって「深掘り」する知的ゲームなんだなというざっくりした感触を得た。

kamiyakenkyujo.hatenablog.com

見慣れていない人にとって、もっと手強いのが現代アートかもしれません。子どもの落書きのようなグルグルした線が描かれているだけだったり、コンクリートの柱がただ立っているだけだったり、路上で拾い集めてきたゴミのような物体が置かれているだけだったり……。……現代アートはかつてのように一括りの様式で括れるものではな複雑なまでに多様化しています。これまでにあった絵画や彫刻だけでなく、素材や空間まで含むものが現れているので、どこから手をつけてよいのか、わからない人もいるでしょう。/また、政治や経済、人種といった現代社会の問題を問い掛けたり、アート自体の問題や美術史、美術批評について問い掛けたりする表現が主流ですから、そういった現代社会の問題や、美術史における文脈を全く知らなければ、わからなくて当然です。(秋元『武器になる知的教養 西洋美術鑑賞』大和書房p.224〜225)

秋元は作家からどのようなボールが投げられているのかをまず感じることだと言う。

ボールを受け止めることができたら、今度はそれを言葉にしてみましょう。まずは「グルグルした線が描かれているな」と見たままで構いません。それから「なぜ作家は、こんな線を描いたのか」を考えてみてください。……/その後で解説を見て、作者の意図を確認してみましょう。作家の狙いとあなたの解釈が異なっていたとしても気にすることはありません。「そういう意図なのか。でも自分にはこう見える」と考えていいのです。(秋元前掲p.226)

「現代アートには、決して一つの正解があるわけではない。いろんな見方があっていい」ということに気づけば、もはやあなたは、どんなボールが飛んできても受け取ることができるようになっているでしょう。それを繰り返せば、多様なものの見方ができるようになるはずです。(秋元前掲p.227)

あなたは今はまだ、これまでに見たこともない現代アートに遭遇したら、違和感を覚えるかもしれません。/しかし、その違和感こそが新たな目が開かれるチャンスでもあるのです。美術鑑賞は、自分がそれまでに知らなかった価値観があることに気づいたり、「むむっ、私はこういうものに対して、こんなふうに考えていたのか」といったことに気づいたりできる絶好の機会なのです。/現代アートを楽しむことは、知的なゲームのようなもの。あふれかえる情報で凝り固まった頭のストレッチにもなります。(秋元前掲p.227〜228)

『不快な表現をやめさせたい!?』でも書いたが、深掘りしすぎて、あるいは深掘りしているつもりが明後日の方角にいってしまったものは、「それがアート?」「ただのこじつけでは?」ということになってしまうのも現代アートなのである。

しかし、テーマの「深掘り」「掘り下げ」ということが現代アートにとってはまず入り口として重要なことはその時なんとなくつかんだ。

そうやって村井や藍沢の作品を見たとき、「深掘り」「掘り下げ」に失敗していることを感じるのである。

この現代アート観は、ノーマークスで矢口にフジが語った、概説的なアートの歴史の中に埋め込まれている。

フジは、布教アイテムとしての宗教画、王侯貴族の自己顕示として肖像画、記念撮影としての風景画などの絵画の歴史的役割を説きながら、しかしカメラの登場で絵画の役割が変わり、見えたものをそのまま描くことではなく表現者の中での改造を被ってアウトプットされる印象派・キュビズムなどを経て、コンセプトを深掘りしていく現代アートへとつながっていく流れを「ざっくり」しめす。

そこで現代には現代にしかできないメディアや表現が登場するわけです

とのフジの説明に今さらながら感心する矢口。

ノーマークスにいたときに、みんなでテレビを見ていると、1万2000本のマッチで作られた「本物そっくりの猫」と言う「アート」を、ノーマークスのメンバーの一人(鷹田)がくさす。

も〜〜!

なんで日本のテレビって

・身近な素材

・風景とか生き物

・リアルに作ったもの

だけをアートとして紹介すんだよ!

リアルで身近なものはカメラで撮ればいいじゃん? という身も蓋もない意見を超えて、現代にしかできないアートというものが登場する、ということが一連の流れの中で強く刻み込まられる。

だからこそ、「深掘り」「掘り下げ」が必要になる。

そう考えると、「違和感」を覚えることが現代アートの入り口なら、シンプルでコンセプチュアルに、しかし「どういうことだよ?」と思わせるように出来上がった矢口の作品は一見してそれが現代アートとしての掘り下げに成功していることがわかる。

だからこそ矢口の作品を見た教員(助手・櫻井)は、

矢口さんの「罪悪感」の作品

今までとは段違いによくなってますね…

誰か良き師に教わったような…

と心の中でつぶやくのだった。

そして犬飼の評価。

櫻井のつぶやきや犬飼の評価を聞いて、なんだかぼくは我が事のように嬉しかったぞ。そして「良き師」としていることもなんとなく心が弾んでしまうのはなぜだろうか。

それはぼくが、ノーマークスを左翼組織的なものに心の中に置き換えて、外からさんざん悪口を言われたって、それを受け止める個人の中できちんと昇華されるんだったらそれは素晴らしいことじゃないのか? と言われているような気がしたからだ。いや、言われているような気がするんじゃなくて、山口はそう書いて本作を編んでいるわけなんだけどさ。

フジの去り際もなんとも爽快で明るい。

組織なり影響を与えるものに対して、個人が自立しているのであれば、何も問題はないのだ。もちろん昨今の統一協会問題のように、社会の現実はそうは単純にいかないからこそ、それでは割り切れないのだが、少なくとも自覚というレベルにおいては、主体の視線こそがまず重要になる。

あー…でももう、フジって出てこないの…? さびしくて死ぬる。